Welttag des Buches: Interview mit Schriftsteller Michael Stavarič

Wir sprachen mit dem Schriftsteller Michael Stavarič über seine vielfach preisgekrönten Kinderbücher und Romane, die Bedeutung von Sprache und Europa.

Heute, am 23. April, ist Welttag des Buches. Kannst Du Dich noch bewusst an das erste Buch erinnern, aus dem Dir vorgelesen wurde oder das Du selbst gelesen hast?

Stavarič: Ich war ein Kind, das schon sehr früh zu lesen begann. In meiner Muttersprache, dem Tschechischen, las ich vor allem gerne diverse Märchen. Mein erstes Buch, an das ich mich erinnere, war von Karel Jaromír Erben – es hieß „Prinzessin Goldhaar“. Eine sehr abwechslungsreiche Märchensammlung. Im Deutschen (ab dem 7. Lebensjahr) las ich eigentlich vor allem Jugend- und Erwachsenenliteratur, also keine Kinderbücher. Meine erste richtige Lektüre neben Karl May war definitiv von Herman Melville: Moby Dick.

Du bist mit Deinen Eltern 1979 nach Wien emigriert. Damals gab es, das kann ich aus eigener Erfahrung mit meinen Eltern sagen, keine Integrations- oder Deutschkurse, wie sie heute angeboten werden. Wie hast Du die Sprache gelernt?

Stavarič: Ich habe die deutsche Sprache vor allem über Bücher und das Fernsehen gelernt, hatte aber auch das Glück, schnell gute Freunde zu finden, die mir vieles beibrachten. Und noch mehr Glück hatte ich mit zwei äußerst engagierten Lehrerinnen, die sogar in ihrer Freizeit mit mir Deutsch lernten.

„Und wenn Du schon so fragst: Natürlich sehe ich mich gerne als Robin Williams im 'Club der toten Dichter'.“

Wann ist der Entschluss in Dir gereift, Schriftsteller zu werden und was bedeutet Dir Sprache?

Stavarič: Da ich sehr viele Bücher las, war irgendwann der Wunsch da, selbst mal eines zu schreiben. So richtig darüber nachgedacht habe ich, als ich meine erste Schreibmaschine bekam. Darauf tippte ich gerne herum – und fühlte mich wie ein Schriftsteller. Mit 14 Jahren begann ich regelmäßig Gedichte zu schreiben – und hatte dann bald meine erste Lesung in der Schule. Von da an wusste ich, das Schreiben würde mich wohl noch länger begleiten.

Hattest Du Mentor*innen oder gar Vorbilder?

Stavarič: Mentor*innen nicht, aber Vorbilder durchaus. Und die Liste wäre eigentlich ziemlich lang – eine illustre Runde an Schriftsteller*innen. Im Deutschen beispielsweise Ingeborg Bachmann und Thomas Bernhard, im Tschechischen Bohumil Hrabal. Später las ich vor allem gerne Anne Carson, die wohl bis heute mein Allzeitvorbild ist.

Du arbeitest auch viel mit Kindern und Jugendlichen und gibst kreative Schreibworkshops. Wenn Du nicht den Weg als Schriftsteller eingeschlagen hättest, wärest Du nicht geradezu prädestiniert für den Beruf des Erziehers?

Stavarič: Ich arbeite wirklich gerne mit Kindern und Jugendlichen – darin sehe ich wirklich Sinn. Anderen etwas Empathie, Imagination und Lust aufs Schreiben zu vermitteln. Besser gesagt: Auf Sprache(n)! Und wenn Du schon so fragst: Natürlich sehe ich mich gerne als Robin Williams im „Club der toten Dichter“.

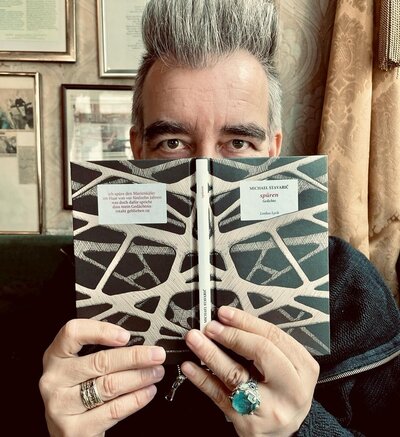

Gerade warst Du auf der Leipziger Buchmesse, um Deine Neuerscheinung, den Gedichtband „spüren“, vorzustellen. Wir haben festgestellt, man kann bereits Deinen neuen Roman „Die Schattenfängerin“ sowie die nächste Ausgabe Deiner erfolgreichen literarischen Wissensreihe „Faszination Wale“ vorbestellen. Hast Du einen Überblick darüber, wie viele Bücher Du bereits veröffentlicht hast und machst Du auch mal eine Pause?

Stavarič: Ich bin wie ein Hai, der immer schwimmen muss. Die Buchprojekte finden mich, und es macht mir weiterhin große Freude, diese auszuarbeiten. Es ist außerdem nach wie vor überwältigend, wenn man zum ersten Mal sein neues Buch in der Hand hält. An dieser Stelle passen die lapidaren Worte von Jaroslav Seifert gut (dem einzigen tschechoslowakischen Literaturnobelpreisträger): „Die Suche nach schönen Worten ist besser als Töten und Morden“. Und nein, ich habe mit dem Zählen aufgehört, könnte Dir also wirklich nicht sagen, wie viele Bücher ich bereits veröffentlicht habe, geschweige denn Texte in Anthologien und dergleichen.

„Ich arbeite wirklich gerne mit Kindern und Jugendlichen – darin sehe ich wirklich Sinn.”

Deine Bücher sind vielfach preisgekrönt. Was bedeuten Dir diese Auszeichnungen persönlich?

Stavarič: Es gab eine Zeit, da sah ich darin eine wichtige Bestätigung meiner Arbeit. Mittlerweile ist es mir ziemlich egal, wobei Preise wirklich wichtig für den Buchverkauf sind. Die Menschen neigen nun mal dazu, immer nur die preisgekrönten Titel einzukaufen. Dabei sollte einem stets klar sein: Es gibt keine „bessere“ Literatur. Bücher miteinander zu vergleichen, ist zum Teil vollkommen absurd.

In all Deinen Werken, ob in den Romanen oder wortakrobatischen und kunstvoll illustrierten Kinderbüchern, kommst Du sprachgewaltig daher, bist unglaublich präzise in der Beschreibung. Muss man ein guter Beobachter zu sein, um so schreiben zu können oder bedienst Du Dich auch viel Deiner Fantasie?

Stavarič: Die Fantasie und Imagination ermöglichen es einem, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Aber auch die Sprache. Ich vertiefe mich insofern gerne beispielsweise in ungewöhnlichere Metaphern, entwickele eigene Formen des Erzählens. Die Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen, das geschieht dann beinahe schon automatisch; also ja, ich denke, ich bin auch ein guter Beobachter. Zudem sollte man niemals vergessen, dass man Bücher nicht für sich selbst, sondern für andere (besondere) Menschen schreibt.

Du sagtest mal, dass es ein gutes Buch ausmacht, wenn es schwer nachzuerzählen ist. Wenn wir über „Krieg und Frieden“ sprechen, d’accord. Aber, um mal einen Kollegen aus Wien zu nennen: Robert Seethaler hat den Bestseller „Ein ganzes Leben“ relativ einsilbig in 186 Seiten erzählt. Das geht ja auch?

Stavarič: Oh ja, das sagte ich mal. Und das habe ich von Milan Kundera. Ich bin durchaus seiner Meinung, dass die Nicht-Nacherzählbarkeit eines Buches gleichzeitig Qualität garantiert. Es ist ja auch verdammt schwer, die Komplexität der Welt (und des Kosmos) abzubilden. Ich habe Seethalers Buch nie gelesen, aber grundsätzlich kann man sich der Komplexität natürlich einsilbig nähern. Aber nochmal: Wenn ich das Gefühl habe, ich kann ein Buch ohne Probleme vollständig nacherzählen und zusammenfassen, dann ist es für mich bestenfalls „Populärbelletristik“. Sprich: Unterhaltungsliteratur. Und ich werde es nie wieder zur Hand nehmen.

„...es gibt immer die richtigen Worte. Die richtige Haltung. Die richtige Antwort, die man großen und kleinen Despoten ins Gesicht sagt. Und schreibt.”

In Deinen Büchern beschäftigst Du Dich mit den facettenreichsten Themen: Umwelt- und Tierschutz, Politik, Sprache, Gefühle, Empathie. Welches Thema ist besonders identitätsstiftend für Dich?

Stavarič: Sprache und Natur sind wohl die Kernsäulen meines Schreibens. Und da ich bin, was ich schreibe …

Schon vor 15 Jahren erschien Dein Buch „Europa. Eine Litanei“. Wie fühlst Du Dich dieser Tage als Europäer und muss man Optimist sein, um trotzdem Kinderbücher schreiben zu können?

Stavarič: Ich weiß, die Welt und die Weltlage machen es einem nicht leicht. Ich bin ein überzeugter Europäer, und diesen Weg müssen wir mit allerletzter Konsequenz weitergehen, sonst wird die Demokratie enden. Mein Buch „Europa“ war der Versuch, den ganzen Wahn- und Irrsinn abzubilden, der uns auf dieser Reise begleitet; und etwa schon damals zu zeigen, was Fake-News sind. Bei der Kinderliteratur hoffe ich immer darauf, dass sie junge Menschen so weit sensibilisiert, dass sie später nicht zulassen, dass alles zerbricht.

In welchen Momenten fehlen auch Dir die Worte?

Stavarič: Niemals. Ab und zu muss man sich sammeln, mal tief durchatmen, aber es gibt immer die richtigen Worte. Die richtige Haltung. Die richtige Antwort, die man großen und kleinen Despoten ins Gesicht sagt. Und schreibt.

Das Interview führte: Katina Kampardina

Beitragsbild: Michael Stavarič